近日,国际顶级分析化学期刊《Analytical Chemistry》(中科院一区,TOP期刊)报道了我校环境与公共健康学院黄桂华教授团队发表的题为“A Monolith-Based μHPLC-SERS Integrated Microplatform Featuring Mg2+-Regulated Dual-Capture Mechanism for Real-Time Online ATP Monitoring”的最新研究成果。这是厦门华厦学院首次以第一完成单位和唯一通讯单位在《Analytical Chemistry》上发表的高水平研究性论文,标志着我校在分析检测新技术领域的相关研究得到了国际同行的高度认可。

三磷酸腺苷(ATP)作为细胞能量代谢的核心分子和细胞活性的重要生物标志物,其动态变波动与缺血性中风、阿尔茨海默病等神经疾病密切相关,也是食品安全监测、临床诊断的关键指标。然而,脑脊液中ATP的实时监测面临诸多挑战,包括样本量有限、浓度极低以及基质成分复杂,现有分析平台往往难以平衡分离效率、检测灵敏度和实时监测能力。传统液相色谱-表面增强拉曼散射(LC-SERS)平台存在纳米颗粒聚集导致的记忆效应、常规基底热点密度不足、干扰分子非特异性吸附及填充柱引起的峰展宽等问题,限制了其在复杂生物基质中的应用。

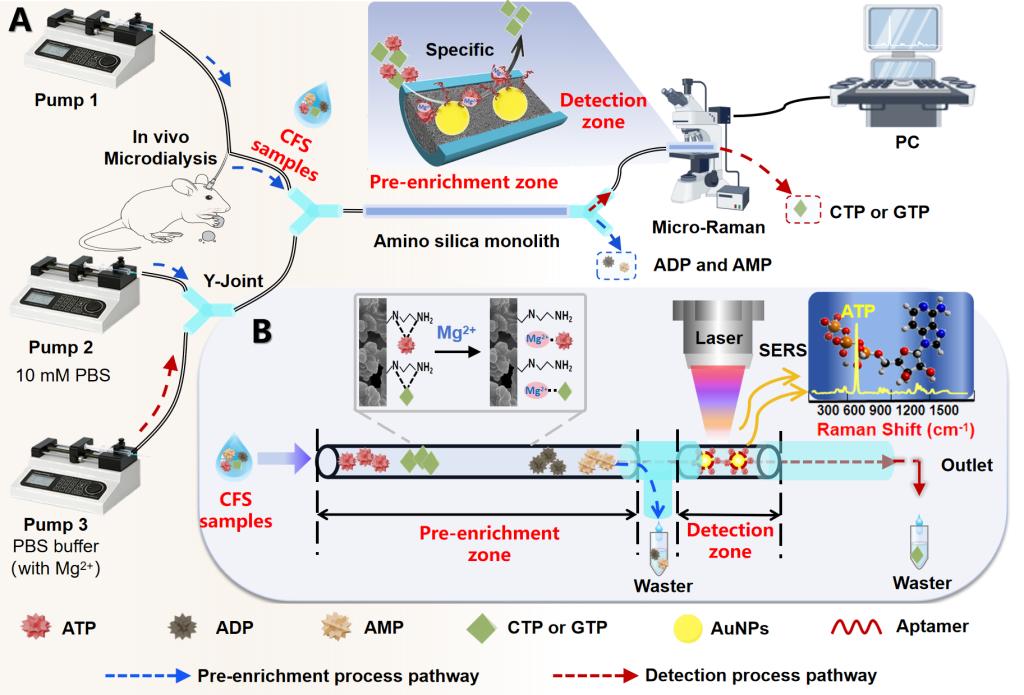

针对上述挑战,厦门华厦学院环境与公共健康学院黄桂华教授提出了一种基于毛细管整体柱的μHPLC-SERS集成微平台,其核心创新在于双区段毛细管整体柱设计与Mg²⁺调控的双捕获机制。团队合成了具有三维微纳分级孔结构的氨基硅胶整体柱(ASM),并将其分为两个功能区段:10厘米长的ASM作为预富集柱,在无Mg²⁺条件下,借助磷酸基与氨基之间的静电作用选择性捕获ATP,由于ATP拥有较多的磷酸基团,能够有效排除ADP、AMP等代谢物的干扰;1厘米长的ASM作为检测段,通过修饰ATP适配体功能化的金纳米颗粒(Au@aptamer NPs)构建成SERS适配传感器,在Mg²⁺的触发下,适配体发生构象变化,从而捕获ATP,实现了流动条件下的动态检测。该平台检测限低至1.03×10⁻¹¹ mol/L,在小鼠模型中得到验证,成功整合了在线富集、分离和SERS检测功能,为脑脊液中ATP的实时监测提供了新方案,有望应用于食品安全、临床诊断和个性化医疗等领域。

该研究工作得到了福建省自然科学基金(2023J011663)、厦门市自然科学基金(3502Z20227084, 3502Z202474024)的资助和支持。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.analchem.5c01444